Francisco Brusa, parte del equipo de científicos del CONICET que integra el proyecto Schmidt Ocean Institute, nos relata la experiencia inédita que hoy maravilla al mundo.

No es fácil el asombro en una era donde ríos de imágenes se cuelan todos los días por el cotidiano de la humanidad. Sin embargo, el fondo del mar logró mover nuestras pupilas y dejarnos mudos de sorpresa, arrullados por la calma de una dimensión nueva.

El interés que generó la expedición en esta zona del Atlántico surparece un fenómeno en sí mismo, que movió masas tectónicas que parecían dormidas en torno al valor del conocimiento y la investigación científica. ¿Qué pasó?

“Vengo haciendo esto hace más de 20 años. Me dedico a la taxonomía de invertebrados”, dice Francisco Brusa, jefe de la División Zoología Invertebrados del Museo de La Plata e investigador de CONICET, quienintegra el proyecto Schmidt Ocean Institute, actualmente en expedición al Cañón Mar del Plata, en las profundidades del Mar Argentino; y también se pregunta, qué pasó, cuando el fenómeno rasgó el silencio en el que está acostumbrado a trabajar.

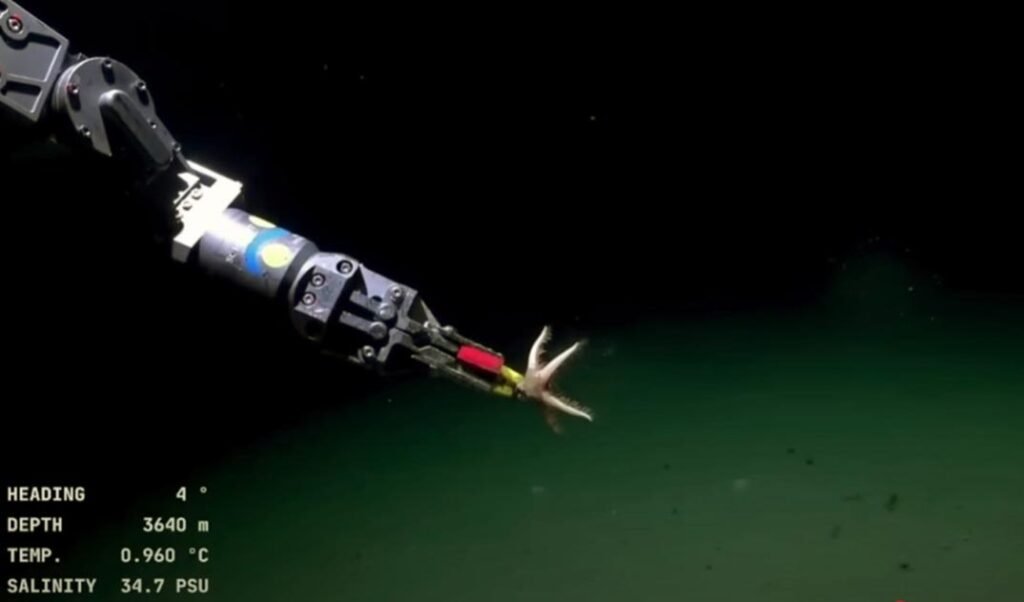

El vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian transmitiendo con cámaras de ultra alta definición en vivo a todo el mundo a 3.900 metros de profundidad es un dato. “La gente está viendo por streaming el fondo del mar, con 3 kilómetros de agua sobre la cabeza de un robot que va filmando ese paisaje del lecho marino que, como dicen las personas, parece la Luna o Marte: un fondo monocromático en el que de pronto aparece un jardín de corales, crinoideos. Creo que esto obnubila, llama la atención de la gente que queda fascinada, y me incluyo, porque es la primera vez que vemos estas especies vivas, con sus colores, su distribución, sus modos de relacionarse. Es magnífico”, continúa el científico.

La posibilidad de estar mirando lo mismo que los biólogos, escuchar las indicaciones precisas al robot, sentirse en la piel de las personas que están arriba del buque, donde muchos quisieran estar, es parte del fenómeno que hoy cruza toda conversación, a la par de lo que implica para el mundo científico una experiencia de esta envergadura.

“El objetivo primero de esta expedición es eso: tener este robot que se puede meter hasta 4.000 metros de profundidad, filmar en vivo y recolectar, sin alterar el entorno, lo que los investigadores que están arriba del buque indican, para luego poder estudiarlo. Eso es lo más importante de la expedición. Después tiene objetivos secundarios”, continúa y relata el estudio, por ejemplo, de la aparición de micro plásticos y cómo afecta el entorno.

-Es como un Gran Hermano del fondo del océano.

-Claro. Cristina Damborenea, investigadora con la que trabajamos en el Museo de La Plata, una de las cosas que me dijo cuando subió al barco es: esto es Gran Hermano, porque hay cámaras por todos lados. Son 25 investigadores, 23 biólogos y una geóloga, la mayoría argentinos, un colombiano y una persona de Estados Unidos. Y todos los investigadores hacen turnos de 12 horas de trabajo observando los monitores, después hay que procesar eso, y se van turnando para no explotar. Luego pueden estar donde quieran, en sus camarotes, en el laboratorio, y en todos lados hay monitores donde pueden ver lo que está haciendo el robot, entonces, estás observando todo, todo el tiempo, en todos lados. Para nosotros como biólogos es una experiencia muy buena y creo que para la gente también: uno de los días que el robot estuvo 26 horas abajo trabajando, tuvo en YouTube más de 1 millón y medio de visualizaciones.

-Esta exposición del fondo del mar, que maravilló al mundo a través del streaming, no se había dado antes, ¿no?

-El proyecto arrancó hace mucho, pero se embarcaron el 21 de julio. Meses antes nosotros intentamos comunicarnos con algunos medios, contándoles, pero no pasó nada. Ahora estamos dando notas nosotros, que no estamos acostumbrados, porque los que están en el barco están colapsados.

-Me decías que había arrancado hace tiempo. ¿Cómo fue este proceso?

-Integro el Grupo de Estudio del Mar Profundo de Argentina (GEMPA) compuesto por investigadores del CONICET y universidades públicas con lugar de trabajo en diferentes institutos ubicado a lo largo de todo el país (@gempa.ar) y ya hicimos tres campañas a la misma zona, con un buque del CONICET, el buque oceanográfico Puerto Deseado, en 2012 y 2013. De ahí tenemos los primeros registros, pero no con animales vivos, porque no habíamos podido verlos, entonces analizábamos el material disgregado. De eso hicimos un informe que presentamos al CONICET y ese informe nos sirvió de puntapié cuando el año pasado el Schmidt Ocean Institute hizo el llamado para los grupos de Argentina y Uruguay que quisieran estudiar el mar. Nos presentamos y fuimos uno de los grupos elegidos. Esa experiencia y ese conocimiento previo de la zona, nos sirvió para que nos seleccionaran.

– De alguna manera estas trasmisiones públicas también permiten poner en valor la labor científica, que muchas veces se desconoce. ¿Cuál es la importancia de este tipo de experiencias?

-Aparte de lo netamente académico, está despertando un montón de interés en los niños. Se produce material educativo y una de las iniciativas que tiene el barco es hacer comunicaciones con escuelas. Los alumnos pueden preguntar distintas cosas, desde qué comen, cómo duermen, cuánto mide el barco, y el investigador les va mostrando, va caminando por el barco y eso desencadena un interés genial. Después mandan un montón de dibujos que hacen en sus casas sobre los distintos nombres que les van poniendo a los invertebrados que van encontrando, como “batatita”. Muchos no conocían a los invertebrados. Creemos que el año que viene vamos a tener un boom de estudiantes de biología en la facultad. Eso está bueno, más allá de lo netamente académico, de lo netamente científico, despertar todo ese interés y ese entusiasmo.

– ¿Cuál es tu rol dentro del equipo?

-En el proyecto somos muchos investigadores, lo que pasa es que el barco tiene un límite, solo podían subir 25 y de La Plata subió Cristina, con lo que estuvimos muy de acuerdo. Cuando vengan las muestras trabajaremos en conjunto y publicaremos todo lo que podamos publicar.

– ¿Cómo sigue esto?

– El barco vuelve al puerto de Buenos Aires el 12 de agosto. Ahí desembarcan, se traen las muestras y viene la parte más interesante que es empezar a trabajar con eso, el trabajo en el laboratorio, obtener los resultados científicos, trabajar con esa información para publicarla, que sea lo más lo más rendidor posible para todos. Cada uno trabajará con su parte individual, pero después vamos a hacer cosas en conjunto que son siempre más llamativas o más interesantes que lo netamente puntual.

– ¿Cómo vivís la experiencia cuando mirás los inicios?

-Vuelvo para atrás, cuando venía a estudiar a La Plata desde 9 de Julio (provincia de Buenos Aires) en el Liniers, todos los domingos a la noche, muerto de frío… no imaginaba que hoy iba a estar acá. Pero también mañana voy a seguir estando acá, trabajando, y cuando los medios se olviden seguiremos y seguiremos haciendo lo mismo. Los chicos le preguntaban a Cristina cuándo había pensado ser científica. Y yo no pensaba ser científico, vine a estudiar biología porque me gustaban los animales. No me dijeron: vos vas a estudiar biología, vas a ser investigador, profesor. Son cosas que se van dando, en algunos contextos mejores que otros. Yo empecé a estudiar en los 90, tampoco era el mejor de los momentos. Venimos de varios cachetazos

– Hoy se habla mucho del desinterés por el estudio, las carreras largas, y la idea de los logros materiales a corto plazo. ¿Crees que estas experiencias dan otra perspectiva?

-Me parece que es importante estar motivado. Hoy te pueden decir que te llenás de plata vendiendo criptomonedas, pero en 15 años no sé si te vas a llenar de plata vendiendo criptomonedas. O si vas a ser un millonario amargado. Es importante hacer lo que te gusta, quizás lo vas a hacer al resto de su vida.

Trasmisión en vivo:

Por Violeta Moraga

Colectivo de Comunicación Popular al Margen

Seguí leyendo Al Margen: