Pedir a una hija que ingrese en la web de un banco y realice un trámite o en el hospital solicitar a alguien que indique lo que dicen los carteles son situaciones habituales en las personas adultas que no pudieron aprender a leer y escribir.

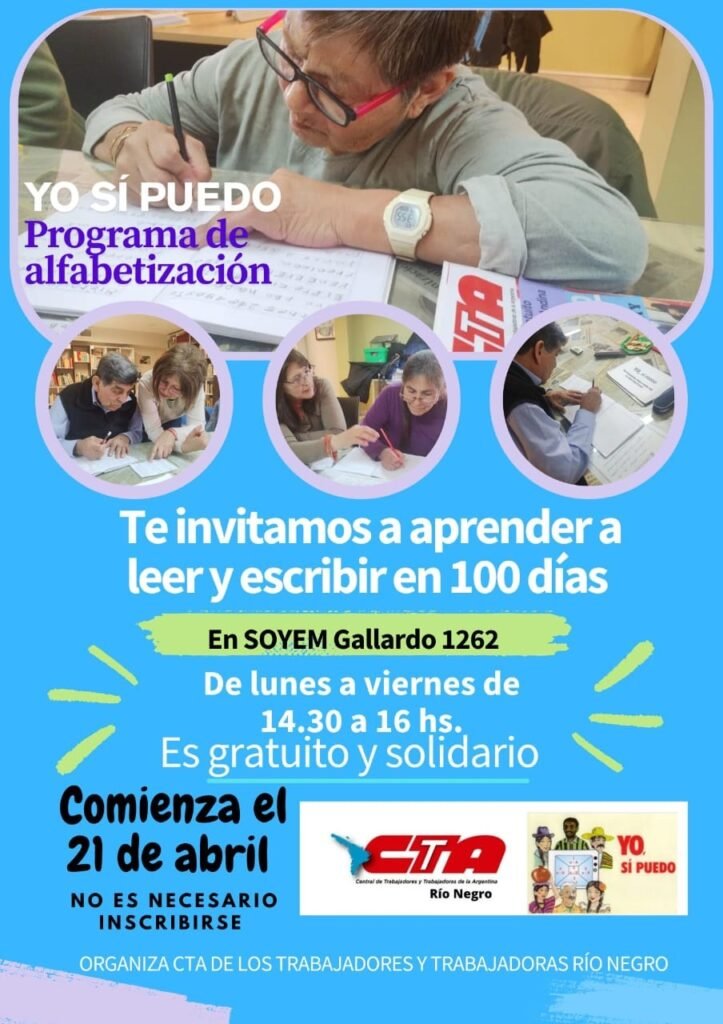

En Bariloche, desde 2004, se lleva adelante el método cubano de alfabetización Yo sí puedo: en 100 días hombres y mujeres que no tuvieron la oportunidad durante su infancia logran leer y escribir. Y esto suele ser el empujón para luego realizar la educación primaria. Algunos hasta se animan a la secundaria.

El método se apoya en la solidaridad: los voluntarios que facilitan el aprendizaje de los estudiantes como las distintas instituciones que ceden un espacio. “Empezamos en la junta vecinal del barrio Arrayanes. También alfabetizamos en la escuela La Llave, en la biblioteca Sarmiento, en el CEM 20 y en todos los lugares donde pudimos. A partir de 2010, por medio de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se alfabetizó en la UnTER y en el Soyem, donde estamos actualmente”, relató Rubén Terrile, quien acercó el programa a Bariloche.

Yo sí puedo intenta remediar una situación de injusticia social, pues las personas que no pudieron escolarizarse hicieron su aporte a la educación pública pagando impuestos; por ejemplo, cada vez que compraron alimentos. Además, hay otro objetivo: “Es fundamental elevar su autoestima para ascenderlas en la escala social. No hay dinero en el medio, acá no se paga ni se cobra nada. Esto hace todo mucho más loable, genuino y noble”, dijo Terrile.

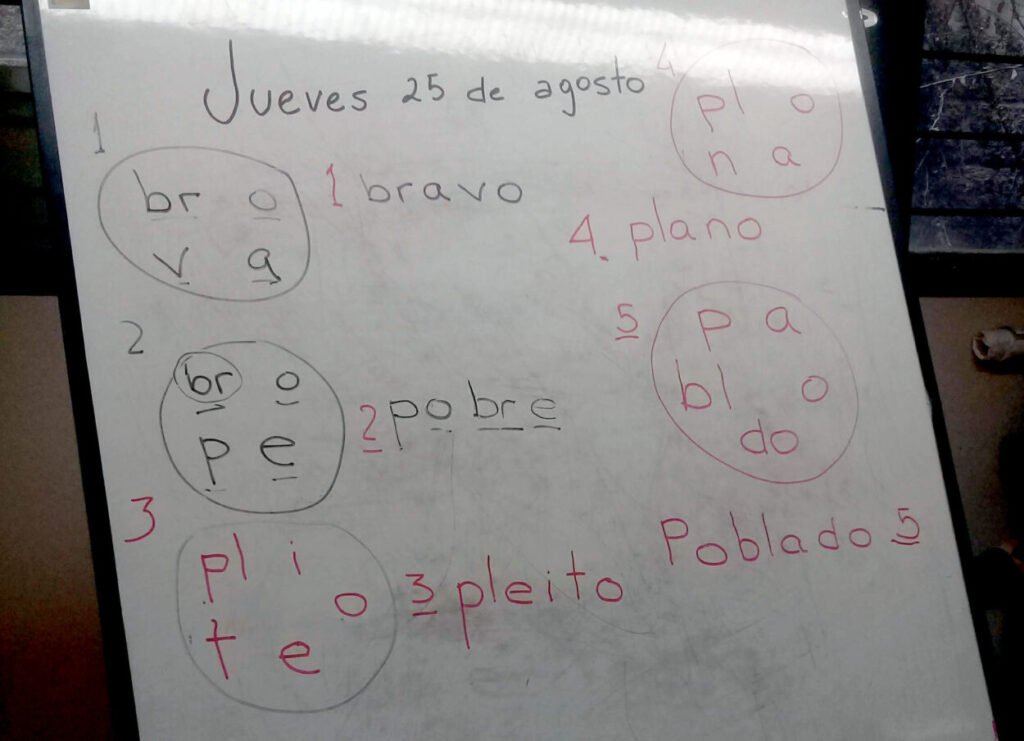

La idea de la autoestima está inscripta en el propio nombre del programa, Yo sí puedo, y pretende alcanzar a quienes nunca pudieron escolarizarse y a aquellos que lo hicieron, pero no lograron adquirir el dominio de la lectura y la escritura. La persona que no lee ni escribe tiene otros conocimientos y experiencias adquiridos que son los que se utilizan para empezar: todo comienza relacionando un número con una letra y el trabajo se apoya en teleclases y cartillas.

El método se creó en 2001 en el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) del Ministerio de Educación cubano, para superar el analfabetismo en el continente y en el mundo. Ya se utilizó con éxito en treinta países de América latina, África, Asia, Oceanía y Europa occidental y permitió alfabetizar a más de 10 millones de adultos en nueve idiomas.

En 2001, en Río Negro, la tasa de analfabetismo alcanzaba el 3,7%. Ese índice se redujo al 2,4% en 2010. De acuerdo con el último censo, de 2022, el 1,9% de la población argentina no sabe leer ni escribir. En Bariloche, hace más de dos décadas que cada año hay adultos que necesitan y quieren aprender.

Vencer el miedo, aprender y superarse

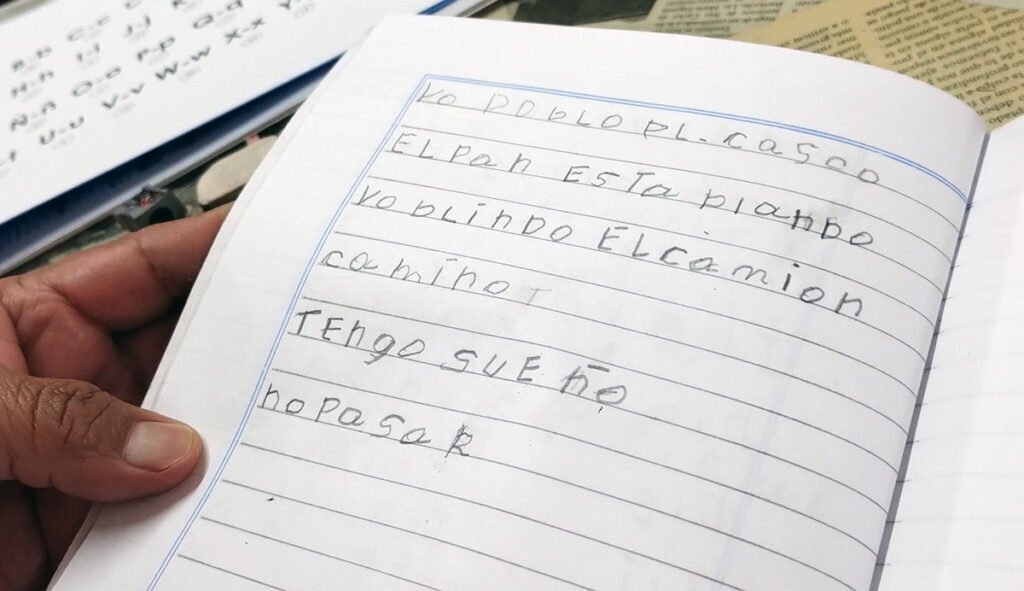

El espacio donde se desarrollan las actividades es la biblioteca del Soyem. Los estudiantes y facilitadores concurren allí de lunes a viernes durante una hora y media y a lo largo de 100 días. Primero se proyecta la clase del día y luego se realizan ejercicios relacionados que se escriben en una pizarra y en los cuadernos que se les entrega junto con lápices y gomas de borrar. Mientras aprenden, reciben una bebida caliente y algo para comer, con el objetivo de que se sientan bien y contenidos. En la primera etapa se trabaja mucho la ubicación en el cuaderno y la forma en que se dibujan las letras.

“De chico no tuve la posibilidad de aprender a leer y escribir. Fui huérfano de padre y madre y a los nueve años ya tuve que salir a trabajar. En ese tiempo se lustraban botas, se vendían diarios … me crie en la calle. No tenía a nadie. Mi familia, mis tíos, mis tías se abrieron todos. No tenía a nadie que me diera un consejo y que me empujara hacia adelante”, contó Luis Chávez, de 65 años, egresado del programa.

Y agregó: “Con ese empuje que me dieron en Yo sí puedo, con esa paciencia que tuvieron para enseñarme, pude entrar con coraje a la escuela de Las Quintas y terminar la primaria. Y lo hice. Gracias les doy. Tengo mi diploma de séptimo grado y ahora estoy haciendo un curso de herrería”.

Luis fue uno de los estudiantes más entusiastas y eso lo transmite: “Acá en el barrio hay un compañero que entró a la nocturna a terminar la primaria. Yo le hablé a él. ‘Tenes que meterte, vas a ver que con el tiempo vas a amar la lectura. Vas a amar escribir, leer ý aprender’ le dije”.

En la actualidad, Luis disfruta de su independencia -ya no debe pedirle a su hija que le haga los trámites del banco- y de los resultados inmediatos de haber sido alfabetizado: “Me gusta leer, me gusta escribir. Agarro libros que tengan algo que me interese y lo escribo. Me gusta aprender leyes, lo que a uno le corresponde y lo que a uno no le corresponde. Me gusta entrar mucho en la historia”, relató.

Elcira Huenchupán tiene 59 años y dijo que le costó empezar: “Al principio estuve muy indecisa porque muchos me decían que a mi edad para qué iba a estudiar, que para qué me iba a servir, que era una abuela. Entonces a veces quería ir y a veces, no. Pero sí hubo una persona que me dijo que la decisión era mía y que debía ir a aprender a leer y a escribir”.

La mujer también tuvo una infancia difícil: “Cuando fui chica no tuve a mi mamá … mi papi me mandó a la escuela por un tiempo, en Villa Mascardi, pero bueno … no sé cuántos añitos tenía, sí recuerdo que era muy chica. Después no fui más porque me enfermé y mi papá no me mandó más. Me mandó a trabajar, tuve que hacerlo desde muy chica. Me criaron personas muy buenas, gracias a dios mi papá tenía buenas relaciones. Trabajé hasta los 15 años. Ahí mi hermana me mandó a la escuela y yo iba con mis sobrinos, nunca me voy a olvidar. Pero no aprendí nada. Por qué, no lo sé. Me costó mucho”, dijo Elcira, que hace y vende dulces deliciosos.

Después de haber egresado, Elcira evaluó que “me sirvió mucho aprender para poder manejarme con mis trabajos, con mis horarios, con los precios, para relacionarme con las personas, me abrió muchas puertas. Me sentí como más segura de mí misma. Y hoy por hoy puedo seguir estudiando. Ya terminaría la primaria. Y después quisiera hacer un curso, un curso de medicinas, estudiar las plantas medicinales. Uno no tiene que sentir que no lo puede hacer, podemos a pesar de ser grandes”.

Isolina Vargas tiene 59 años y su principal impulso vino de su hijo mayor: “Siempre me decía que tenía que aprender. Tres años lo intenté, pero no podía organizar los horarios, tengo dos trabajos. Así que hablé con mi patrona y me permitió asistir a clases y luego volver al trabajo. Y pude hacerlo. Era algo pendiente y lo logré”, contó. Isolina también terminó la escuela primaria y ahora tiene ganas de hacer la secundaria.

“Necesitaba aprender a leer y a escribir. Ahora estoy contenta porque puedo leer carteles sola, ir al supermercado … Mi familia siempre me apoyó mucho. Animo a quienes no saben leer a que se acerquen al Yo sí puedo, que conozcan a los profesores, que no tengan temor porque es lindo aprender”, dijo Rosa Arias, de 53 años.

La otra pata del Yo sí puedo son los hombres y las mujeres que a diario brindan una hora y media de su día para ayudar a los demás a aprender a leer y escribir.

“Empecé en 2019. Desde ese entonces no pude dejar de ir, porque me atrapó y me encantó. Es un grupo muy unido, muy lindo. Es una satisfacción ver a gente que siempre quiso y que por distintas circunstancias no había podido aprender a leer y hoy lo hace. Ver cómo logran sus objetivos es excepcional. Aprenden ellos y aprendemos nosotros. Quiero animar a quienes tengan la necesidad de aprender a que lo hagan, van a poder lograrlo sin importar la edad que tengan. Los esperamos con muchas ganas de ayudarlos. Leer y escribir abre las puertas del mundo, no tienen que depender de nadie”, expresó Marisol Pereira.

Por su parte, Roxana Cid empezó casi por casualidad, reemplazando a su hermano en una clase. Pero no se fue más. “Cuando me di cuenta estaba dando clases todos los días. Es una forma de devolver algo que yo recibí, es brindarle la información que tengo a alguien que no sabe leer ni escribir. Me parece que es lo más grato que puede hacer una persona como yo. Es algo humano. Y está buenísimo porque le muestro otra realidad a mis hijos. Trabajo para ellos para mantenerlos y criarlos, pero es bueno que sepan que hay otras situaciones en esta sociedad y que como personas pensantes podemos cambiar la realidad”, dijo.

El cierre del Yo sí puedo es una carta: cada estudiante le escribe a algún ser querido y en unas pocas líneas le cuenta algo. Además, en las últimas clases se les informa las opciones para seguir estudiando y completar la primaria. Después, viene la recompensa al esfuerzo: se organiza un encuentro en el que familiares, amigos y vecinos los acompañan a recibir un diploma y comparten algo rico.

Este año una nueva campaña de alfabetización comenzará el próximo 21 de abril, a las 14.30, en el Soyem, en calle Gallardo 1262. No es necesario inscribirse ni llevar ningún útil escolar. Así que si estás leyendo esto y conocés a alguien que lo pueda necesitar contale o acompañalo.

Por Ximena Linares Calvo

Equipo de Comunicación Popular Al Margen

Seguí leyendo Al Margen: