Diez años. 120 meses. 3913 días. 93.912 horas. Más de 5 millones y medio de minutos. Más de 380 millones de respiraciones. La historia entera de una vida hecha trizas. Jorge Julio. “Más que ustedes dos”, como les decía a sus amigos Jorge y Julio, en Elordi, el pueblo chico del noroeste de la provincia. Aquel que dejó por la colimba y, ya años después, a los 27, por la crónica de un país que amontona migrantes en los arrabales de las grandes ciudades. Tito, como le decían en la familia. “El Gallego”, como lo recordaban otros. “El Viejo”, como lo apodaban los militantes o, allá por los 70, “Partido Socialista”, por una de tantas discusiones sobre cuál era el peronismo real, el verdadero. López, aquel que, como en diálogo con APe rememora Guadalupe Godoy (abogada de Justicia Ya), “se escondía para fumar” y tenía un humor que contagiaba.

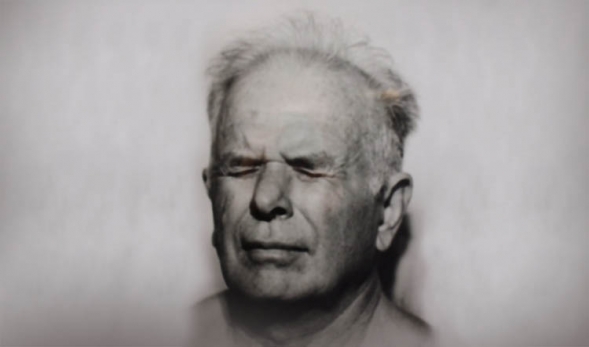

Diez años de ausencia. De sombras. De fantasmas que acechan y advierten. “No es este tribunal el que me condena. Son ustedes los que se condenan”, pronunció fatalmente el ex jefe de investigaciones de la policía de Ramón J. Camps el día del veredicto. Aquel azuleño oscuro. De ojos chicos. De escasa altura. De mirada gélida. Que nació en el mismo año que López a 393 kilómetros de distancia, por la ruta nacional 226. Hijo de Manuel Etchecolatz y de Martina Santillán. Marido de Graciela Carballo y padre de Juan Manuel.

“No tenía compasión. El mismo iba y los pateaba así…”, describía López sobre él en su testimonio. “Era un tipo flaco, con cara de mono”, decía en los tiempos en que todavía no sabía que se llamaba Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Diez años. Casi 100.000 horas. Gobiernos con distintos nombres. Gobernadores. Presidentes. Jefes de policía. Ministros de diferente tipo y color. Policías retirados. En actividad. Penitenciarios. Jefes del Servicio Penitenciario. Retirados o en actividad. Y López que sigue sin estar. Porque López fue, es, sigue siendo un desaparecido. Ese es su estado perpetuo. No está. No puede ser tocado. Ni abrazado. No puede ser escuchado, olido, besado. Es pura ausencia. La primera vez, desde poco después de la medianoche del 27 de octubre de 1976 y hasta el 25 de junio de 1979. La segunda vez, entre la madrugada y la mañana avanzada del 18 de septiembre de 2006, el día de los alegatos de las audiencias del juicio contra Etchecolatz. La tercera, en presente continuo, a lo largo de los más de cinco millones y medios de minutos. Donde su nombre fue raléandose de los medios, de las charlas de café, de las mesas de cocina, de los encuentros militantes, de la vida cotidiana. Del mundo que pierde sentido cuando falta una de las piezas del rompecabezas de la vida, como decía Alberto Morlachetti sobre los niños arrancados por la muerte.

“Es una sola línea de investigación porque justamente si algo surgió de la causa es la relación que existía entre miembros de la inteligencia del Servicio Penitenciario, entre policías retirados que estaban implicados en las causas por delitos de lesa humanidad, policías en actividad, defensores de los enjuiciados… Toda esa mezcla que conforma una sola línea”, dijo a APe Guadalupe Godoy, una de sus abogadas, aquella que lo recuerda “fumando a escondidas” y de buen humor.

La silla de López sigue vacía. Su plato de comida lo está. Su verborragia testimonial ya no se escucha. Ni siquiera en los ecos de una canción que lo represente. Su pelo cano revuelto y su barba germinal no son parte del paisaje de Los Hornos, donde por prepotencia de trabajo ejerció el oficio de albañil y compartió mate tras mate con los compañeros y amigos que fue conquistando a lo largo de la historia.

López ya no es. Fue extirpado a los días por los desaparecedores que saben hundir en las nebulosas de la nada con precisión quirúrgica. Que dan órdenes para que otros actúen. Que ejecutan como marioneteros expertos en crueldad. Que sueltan herederos por el mundo para sembrar las semillas de la muerte y cosechar silencios.

López fue desvanecido. Y fue dura la verdad como un arado, escribió Neruda. Lo sigue siendo a fuerza de complicidades criminales entre los brazos metálicos del poder que escupen a la vida para combatir una y otra vez la levadura colectiva.

Por Claudia Rafael (APe).-